Hace medio siglo descubrimos gracias a una película mítica, El planeta de los simios (Franklin J. Schaffner, 1968) que las evoluciones podrían dar marcha atrás y que un día bien podría ser que los humanos estuviesen sometidos por sus pecados de soberbia a sus primos inferiores, los monos. La imagen de Charlton Heston pidiendo perdón por toda la humanidad con una estatua de la libertad hundida en una playa abandonada es posiblemente una de las secuencias más icónicas de toda la historia del cine. De la historia de estos cincuenta años de sagas de simios, la original de los años sesenta y setenta y las actuales ya enmarcadas en la era digital y de efectos especiales escribe el periodista cultural, escritor y director de la revista Mercurio Guillermo Busutil, rindiendo homenaje a toda una generación de niños que empezaron a mirar a los monos de Gibraltar con otros ojos después de conocer que detrás de uno de ellos podía haber una doctora Zira en potencia.

Tiene el mono un gran ascendente en nuestra cultura. Nos mira desde los dibujos simbólicos que nos narran impresos en las paredes acerca del origen de la mirada ritual sobre el mundo, y del lenguaje en batalla con el mismo. Lo hace también desde el deseo de unos ojos exploradores que desnudan con una caricia de aliento el vestido de gasa de Fay Gray, la bella domadora del instinto animal del que el hombre no ha aprendido todavía a erguirse libremente del todo. Nos guste o no, el simio es el número 1 de nuestra escritura entre el cerebro y el pulgar, el grito y la voz que nos une, nos enfrenta, nos relata del pasado del que somos astronautas y jungla, planeta y zoo. Y también la eterna dicotomía entre racismo y civilización, supremacía y convivencia en igualdad o en conflicto. No, no hablo de política. Tampoco de fronteras. Ni siquiera de delirios excluyentes a pesar de la misma lengua y madre que nos arraiga más en lo común que en lo diferente. No tema nadie, nacionalista de un bando o de otro. Me refiero, al recordar al Mono Desnudo de Desmond Morris y al King Kong de Carl Dehnam, a las claves de El Planeta de los Simios que cumple 50 años de final. Esa playa en la que seguimos varados con el silencio sorprendido de los ojos, postrado el ánimo y en suspense la respiración frente al naufragio de la Estatua de la Libertad. Un jaque mate a la reina de la civilización que había mandado al espacio a la nave Icarus, comandada por George Taylor, y que los pasillos de luz del espacio derrotan en alunizaje en un plantea desconocido bajo un sol parecido al de la Tierra en el año 3978.

Hay cifras de ciencia ficción que nos ponen la imaginación al cubo o del revés. Las del año en el que aterriza el comienzo de la película dirigida por Franklin J. Schaffner podrían ser los dígitos de un mundo universal con cosmética LSD, brillantina arquitectónica de Las Vegas y edificios de escamas de Renzo Piano, casi como el Centro Botín de Santander. Hay en los estantes de las librerías de viejo, lo mismo que en las bibliotecas familiares heredadas o construidas a partir de la adolescencia, un tomo de la colección Salvat Gt dedicado al siglo XXI en el que aparecen estas casas galácticas. Sin embargo el año 3978 se parece más a una mezcla entre el far west y los paisajes desérticos por los que corría una sensual Raquel Welch en Hace un millón de años de 1966. Dos años antes del estreno en el Capitol Theatre de la aventura crusoe del argonauta Taylor, encarnado por Charlton Heston el macho alfa del cinemascope que lucía torso, maneras, gesto y discurso de la supremacía blanca, de la virilidad y del coraje manifiestamente potente y expresada en películas como El Cid Campeador, Ben-Hur, Cuando ruge la marabunta, Horizontes de Grandeza, 55 días en Pekín. Cada una de estas hazañas fílmicas parece haber sido el telar donde curtir al futurista Robinson, Ícaro caído en el mar, que desembarca en arena de espuma con un nudo de sed y misterio en la garganta. Poco le importa al héroe duro, moral, individualista y líder colectivo, curtido en esas películas, ejercer de nuevo como un Prometeo al que una mona prima y lista llama Ojos claros.

Después de todo y mejor aún, en esta película cumpleañera, representa Heston al perfecto descendiente del mono cuya pesadilla en El Planeta de los simios será la de enfrentarse a la distopía de un mundo en el que los gorilas son agresivos militares armados, y los orangutanes líderes políticos con un secreto en custodia. Siempre reside la esperanza en la ciudadanía media –cuántas gracias os debemos Grecia, Roma, Francia-, proclive a saltarse las normas, a explorar y parearse con el otro y el diferente. Es lo que en esta épica futurista simbolizan los chimpancés cuyo rol es el de científicos, y entre los que Cornelius y Zira, interpretados respectivamente por Roddy McDowall y Kim Hunter, simbolizan el pacifismo y un espíritu investigador propenso a tender puentes de encuentro y vida compartida. La disposición que desde el primer momento de la película propiciará la complicidad entre el adusto, rebelde e inquisitivo astronauta superviviente, la empatía con el joven primate Lucio, decidido también a agitar las banderas del descontento, y el talante humanístico de la simio, la más mona entre todos sus congéneres.

Ambos, astromono y monociencia, forman una de las más extrañas, tiernas e interesantes parejas del cine, unidas por un beso de despedida platónica entre la actriz magníficamente maquillada –seis horas de trabajo y arte de equipo de 80 profesionales- y el hercúleo Heston. El héroe, la heroína, el colectivo humano, cobarde y sometido bajo la tiranía de los malos –los ingredientes propios del discurso cinematográfico de la época, incluso de la simbología de la mirada política que se le presupone a la cinta sobre la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba y la Guerra de Vietnam, anatemas de esa época-. Y finalmente el territorio como paraíso del buen salvaje, laboratorio y relectura de la metrópolis de Fritz Lang. En este caso diseñado acode al modelo arquitectónico de Gaudí y al paisaje del Valle de Goreme en Capadocia, en el que en un principio los hombres y hembras, incapacitados de lenguaje para comunicarse, tenían los pechos al descubierto. No le pareció bien al responsable de la Twenty Century Fox, Richard Zanuck y los cubrieron con taparrabos, dejando sólo algo de sensualidad para el personaje de Nova, interpretada por Linda Harrison, la alfa hembra a lomos de la huida a caballo, hermosa y mítica escena que nos conduce al final en un dorado plano de Adán y Eva a punto de descubrir que la zona prohibida no es el paraíso.

Que grande se extiende y nos sostiene la mirada la pantalla en las que van pespuntándose los títulos de crédito sobre el llanto de Taylor entre las ola. No sabíamos entonces que los finales podían tener sagas, relecturas, remakes, y los yo lo cuento mejor y con más dinero. Si los 5,8 millones de 1968 recaudaron 33,4 millones, sólo en el mercado norteamericano, no es extraño que Tim Burton y la Fox invirtiesen 100 millones de dólares y recaudasen 362 en 2011. La más rentable de una larga saga que comienza en 1970 con Ted Post, y a la que le siguen las versiones de Don Taylor de 1971, J. Lee Thompson de 1973, la de Burton en 2011, la de Rupert Wayatt en 2011 también, y las de Matt Reeves en 2014 y 2017. Un maratón de efectos especiales, de rebeliones, huídas, ajustes de cuentas, guerras, líneas temporales diferentes y presentes alternativos con desigual acierto, en las que Caesar, el hijo de Cornelius y Zira, es el líder opresor de los humanos. Cada una y la suma de todas simboliza una aproximación al mono que llevamos dentro, y del que no hemos trascendido del todo. O quizá tampoco ellos de nosotros, según desde que perspectiva se mire cada película. Igual que la manera de entender las palabras del doctor Zairus acerca del destino.

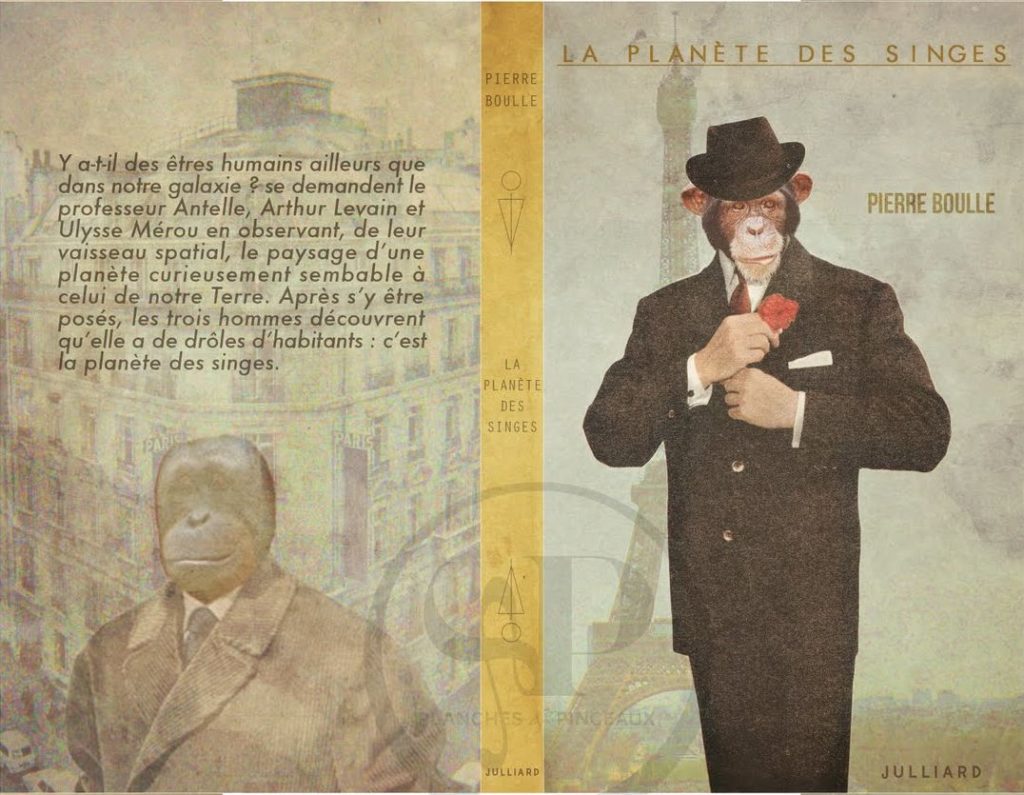

Al margen del negocio de la historia creada en la novela, La planéte des singes, de Pierre Boulle, publicada en 1963, la primera versión con guión de Rod Serling y de Michale Wilson, más el inolvidable maquillaje creado por John Chambers que se llevó un Óscar especial que dio lugar a que un año después fuese una categoría más, es la que está de cumpleaños y la que permanece en el árbol de nuestra memoria cinematográfica. Es imposible no volver al deleite del mítico encuadre, al suspense del desenlace que se presagia y recuerda a otro metraje de héroe en el cenit de la plenitud y el desencanto, como es el Burt Lancaster de El nadador que también huye de su destino en busca de una prometida Ítaca en la que espera Penélope. Hallará en su carrera entre piscinas una casa vacía en la que el otoño sopla los ocres fríos de la vida, e igualmente hallará el argonauta en la suya esa mujer coronada y antorcha cuya libertad es la ruina destruida por el hombre. Esa Ítaca de la que sólo queda el recuerdo como cadáver en un mapa sin esperanza. Qué bien suena en esa apoteosis la banda sonora, juego de disonancias, reverberaciones y percusión, compuesta por un joven Jerry Goldsmith.

Sale uno silbando la paz, maldiciendo las guerras, mirando a las estrellas.