Desde Egeria a Lola Montes, pasando por Agatha Christie, Ida Pfeiffer, Mary Kingsley, Osa Johnson, Isak Dinesen, Marga D’Andurain, Freya Stark o Isabella Bird, las mujeres viajeras y aventureras han sido casi siempre sepultadas por el olvido de la Historia y el rechazo de la sociedad masculina de sus tiempos. La también viajera, periodista y escritora Cristina Morató ha visitado durante los últimos 20 años más de cuarenta países de todo el mundo siguiendo el rastro de estas grandes mujeres para rescatarlas del olvido y ponerlas en el lugar que merecen. Este artículo y su próxima conferencia en La Térmica en el ciclo que ella misma coordina es un paso más en su labor de traer justicia y luz a un silencio imperdonable.

Ni locas ni excéntricas. Por Cristina Morató

El primer libro de viajes de las lenguas hispanas lo escribió una religiosa gallega en el siglo IV. La intrépida dama partió desde Constantinopla hacia Jerusalén dispuesta a venerar los Santos Lugares aprovechando la pax romana. Durante tres largos años recorrió sola Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia, Asia Menor, Constantinopla y todos los escenarios bíblicos que encontró a su paso. Fue un viaje duro y peligroso al que se enfrentó con un valor y entereza admirables. En las fronteras del Imperio, hubo de ser acompañada en ocasiones por soldados romanos bien armados. Durante su periplo, Egeria escribió una serie de cartas a sus amigas y familiares donde describe, con un estilo directo y espontáneo, todo cuanto veían sus asombrados ojos. En 1844 las cartas de Egeria salieron a la luz y se descubrió con sorpresa que éste magnífico relato de aventuras lo había escrito una mujer. El viaje de Egeria o Itineratum es un libro extraordinario por su antigüedad y un recorrido por los lugares más simbólicos de Tierra Santa vistos por los ojos de una dama noble, culta y llena de curiosidad. Un texto sencillo donde la autora narra su épica travesía sin mencionar los peligros ni las incomodidades a las que tuvo que enfrentarse. Ni siquiera le da importancia al hecho de que posiblemente no regrese con vida de su viaje.

Al igual que la intrépida Egeria, desde los tiempos más remotos un buen número de mujeres se aventuraron a explorar el mundo aunque la historia las haya olvidado. Peregrinas, conquistadoras, misioneras, aristócratas inglesas, esposas de exploradores y diplomáticos, aventureras, científicas…se lanzaron allí donde los mapas estaban en blanco contribuyendo con sus viajes a un mayor conocimiento geográfico del planeta. Y sin embargo, sus nombres nunca aparecen en los libros dedicados a los grandes hitos de la exploración; ni un monumento ni una triste placa las recuerda en sus lugares de nacimiento o en los escenarios donde llevaron a cabo sus hazañas. Parece que la exploración del ancho mundo, la búsqueda de lo desconocido, fue sólo cosa de hombres. Por fortuna, la otra parte de la historia, la protagonizada por ellas, va saliendo a la luz, y nos demuestra que el “demonio” de la curiosidad no sabe de sexos. Aquellas valientes pioneras no fueron unas “locas y excéntricas” como nos hicieron creer los hombres de ciencia de su época más empeñados en ridiculizarlas que en reconocer sus méritos.

Al igual que la intrépida Egeria, desde los tiempos más remotos un buen número de mujeres se aventuraron a explorar el mundo aunque la historia las haya olvidado. Peregrinas, conquistadoras, misioneras, aristócratas inglesas, esposas de exploradores y diplomáticos, aventureras, científicas…se lanzaron allí donde los mapas estaban en blanco contribuyendo con sus viajes a un mayor conocimiento geográfico del planeta. Y sin embargo, sus nombres nunca aparecen en los libros dedicados a los grandes hitos de la exploración; ni un monumento ni una triste placa las recuerda en sus lugares de nacimiento o en los escenarios donde llevaron a cabo sus hazañas. Parece que la exploración del ancho mundo, la búsqueda de lo desconocido, fue sólo cosa de hombres. Por fortuna, la otra parte de la historia, la protagonizada por ellas, va saliendo a la luz, y nos demuestra que el “demonio” de la curiosidad no sabe de sexos. Aquellas valientes pioneras no fueron unas “locas y excéntricas” como nos hicieron creer los hombres de ciencia de su época más empeñados en ridiculizarlas que en reconocer sus méritos.

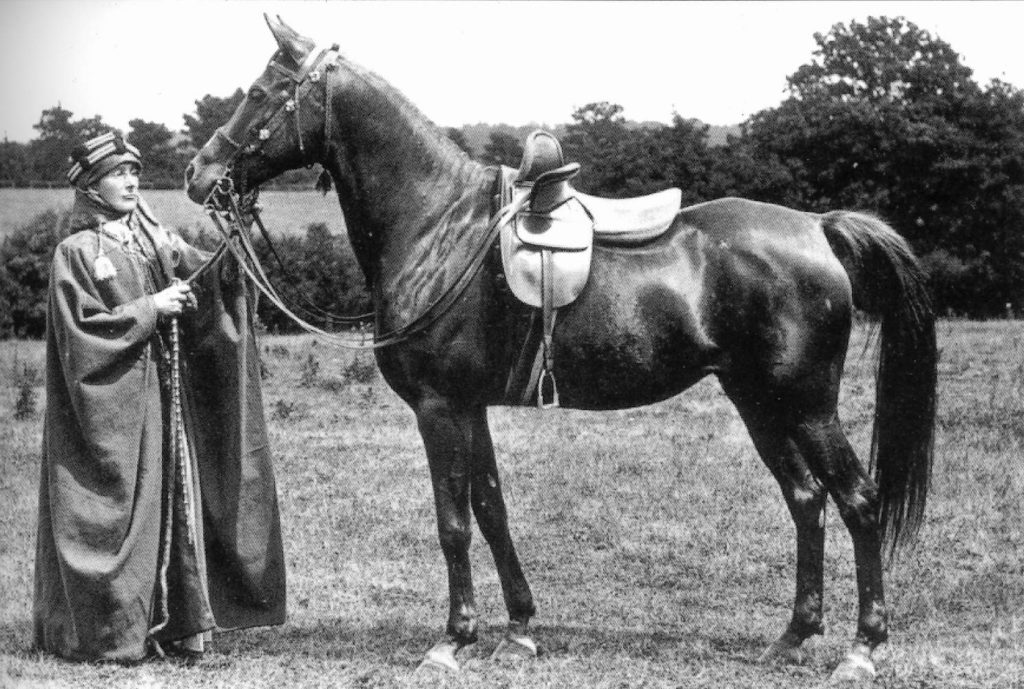

Fue en pleno siglo XlX cuando irrumpieron las más grandes viajeras, en su mayoría británicas, en una época en la que se creía firmemente que una mujer no estaba preparada ni física ni mentalmente para viajar. También que el contacto con los nativos “salvajes” podía corromper la pureza de sus almas. En aquella Inglaterra victoriana marcada por los convencionalismos sociales y una rígida moralidad, las mujeres que viajaban solas resultaban un extraño fenómeno. Se las ridiculizaba y se las tachaba de “feas, inmorales y masculinas”. Pero Ida Pfeiffer, Mary Kingsley o Isabella Bird demostraron a los escépticos que la exploración del mundo también era cosa de ellas, aunque en su caso fueran tranquilas amas de casa, viudas o puritanas solteronas. Solas y sin escolta, estas valientes realizaron los primeros estudios de campos entre tribus desconocidas, levantaron mapas y capturaron especímenes para los más importantes museos de historia del mundo. En sus travesías se enfrentaron con humor – y a golpe de sombrilla – a fieras salvajes, caníbales hambrientos y un clima especialmente mortífero para el hombre blanco.

Mucho se ha escrito sobre los fantásticos viajes de Marco Polo o acerca de los motines, naufragios y todo tipo de dificultades a las que tuvo que enfrentarse Fernando de Magallanes en su periplo por el sur del continente americano. Las estanterías de las librerías están repletas de gruesos volúmenes que rescatan las increíbles hazañas de aquellos barbudos exploradores británicos vestidos de safari y salacot, que fusil en mano contribuyeron a descifrar los últimos misterios del interior de África. En sus diarios y libros de viaje, hombres de la talla de David Livingstone o Richard Burton se olvidaron de mencionar que en sus temerarias expediciones a través de selvas impenetrables y abrasadores desiertos no iban solos. En ocasiones era su propia esposa quien les cubría las espaldas con un rifle.

Los nombres de Mary Livingstone, Florence Baker o Isabel Burton han sido engullidos por el olvido aunque acompañaron a sus esposos enfrentándose a los mismos peligros que ellos. África en aquellos inicios del siglo XlX era “un continente inmenso, cruel, fétido, miasmático y misterioso” como lo definían los más realistas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, estas audaces mujeres se adaptaron con facilidad a su nueva vida y se convirtieron en sus indispensables compañeras de viaje. No les importó abandonar sus confortables mansiones inglesas, su agitada vida social o el cariño de su familia, por un destino remoto e incierto. En poco tiempo aprendieron a comportarse como un explorador; cambiaron sus enaguas y corsés por pantalones y botas altas, manejaban con destreza el fusil, montaban a caballo y eran capaces de organizar un hogar en medio del lugar más inhóspito de la tierra bajo la constante amenaza de fieras y nativos hostiles. Algunas pagarían un alto precio por su aventura. Mary Livingstone- hija del reverendo Robert Moffat pionero en la evangelización del sur de África- cruzaría en dos ocasiones el desierto del Kalahari (en la actual Botswana) y soportó dificultades extremas en las expediciones que llevó a cabo con su esposo. La abnegada compañera del explorador más famoso de todos los tiempos, que nunca pudo superar sus largas ausencias, moriría en el Zambeze víctima de la malaria. Tenía 41 años, era una mujer envejecida y alcoholizada, y estaba embarazada de su séptimo hijo. Fue enterrada bajo un enorme baobab a orillas del río africano al que su marido dedicó parte de su vida. Por su parte Isabel Arundell, fiel compañera del legendario explorador Richard Burton, viviría a las órdenes de su excéntrico marido al que idolatraba, siendo además su secretaria, intendente y agente literario. Sólo Samuel Baker, todo un caballero inglés, reconocería públicamente que sin la ayuda de su joven y bella esposa Florence, que le acompañó en la búsqueda de las fuentes del Nilo, nunca hubiera descubierto el lago Alberto.

Lord Curzon, presidente de la Royal Geographical Society de Londres, proclamó en 1913 acerca de las mujeres exploradoras: “Su sexo y su formación las hacen ineptas para la exploración, y ese tipo de trotamundos femeninos al que América recientemente nos ha acostumbrado es uno de los mayores horrores de este fin del siglo XlX”. La insigne institución fue fundada en 1831, pero tuvieron que pasar más de cincuenta años hasta que una mujer pudiera formar parte de tan selecto club. La primera en conseguir tal honor fue Isabella Bird en 1892, un año en el que la sociedad se mostró generosa hacia las exploradoras y quince mujeres pasaron a engrosar sus filas. Pero la oposición fue tan feroz, que volvieron a cerrar sus puertas hasta 1913, cuando se admitió a regañadientes a otras incansables trotamundos que en el anonimato llevaban años explorando horizontes lejanos.

Las viajeras de antaño no contaron con el apoyo ni la financiación de las grandes sociedades geográficas de su tiempo, y quizás, debido a ello, algunas se convirtieron en grandes escritoras de viajes. Aquellas pioneras, vestidas con sus corsés, finas enaguas y botines, con la bañera de caucho a cuestas, podían viajar con absoluta libertad y sin límite de tiempo: sabían cuando abandonaban el hogar pero no la fecha de regreso porque no tenían que rendir cuentas a nadie. Podían disfrutar a fondo del viaje, convivir con las gentes que encontraban en el camino, profundizar y estudiar sus culturas y deleitarse con un mundo nuevo para ellas. Los viajes de las grandes damas de la exploración decimonónicas no eran competiciones deportivas en busca de lagos, montañas y ríos que conquistar, sino viajes de conocimiento; lo importante no era llegar el primero y contarlo al mundo, sino hacer el camino y aprender de la experiencia. El viaje como escuela de vida.

Autoras como Isabelle Eberhardt, enamorada del Sahara argelino, Freya Stark, profunda conocedora de Oriente Próximo, la africanista Mary Kinsgley o la experta orientalista Alexandra David-Néel, tienen en común esa sencillez – y a la vez profundidad – de la que hacía gala la peregrina Egeria allá por el siglo lV. Sus libros son relatos amenos y evocadores, que describen los peligros a los que deben enfrentarse con humildad y sentido del humor, sin vanagloriarse de nada. Merece la pena sumergirse en la lectura de las obras de estas escritoras cuyos nombres deberían figurar en toda biblioteca viajera junto a los clásicos de siempre.

En el pasado las sociedades geográficas dieron la espalda a las mujeres y pusieron en duda sus capacidades. Silenciadas, injustamente olvidadas, aquellas pioneras tuvieron que enfrentarse a los duros prejuicios de su época para hacer realidad sus sueños viajeros. Algunas, incluso, se vieron obligadas a firmar con seudónimo sus escritos o investigaciones. Hoy por fortuna los tiempos han cambiado y las mujeres ya no tienen límites para hacer realidad sus sueños viajeros ni alcanzar los horizontes más lejanos. Pero no olvidemos sus nombres porque ellas nos abrieron el camino.