—Educando en las viejas tecnologías—

¿Sufren nuestros hijos por falta de contacto con la naturaleza? ¿Le echamos la culpa a “la tecnología”? ¿Cómo paliamos este déficit (si lo hay) en la educación actual? Para las generaciones que han nacido rodeadas de asfalto, y que conocen mejor la fauna de las sabanas africanas que la de nuestros campos y bosques, no puede resolverse todo sembrando un huerto en el colegio, y punto… La autora Aina S. Erice —escritora, bióloga y educadora infantil— ofrece pistas sobre las raíces del problema, y cómo atacarlo con una de nuestras tecnologías más viejas y eficaces: el lenguaje.

Al principio los indicios son pequeños; tanto, que ni siquiera nos damos cuenta.

En algún momento entre 1855 y la actualidad, por ejemplo, perdimos la palabra para designar la pelusa aterciopelada que cubre la piel de frutas como los melocotones o los membrillos. Nadie entonó un réquiem por su desaparición; seguramente pocos se dieron cuenta del vacío que dejó en nuestro archivo lingüístico. Sin embargo, ¿no es nuestro vocabulario un poquito más pobre al carecer de un vocablo específico para la pelusa de los duraznos, distinta de la pelusa que puedes sacudirte de una chaqueta?

La palabra desaparecida es cotón, y sobra decir que los melocotones no se han vuelto lampiños por el hecho de haberle negado al cotón su estatus como “realidad digna de ser nombrada”. El cotón perdido no es un caso que me preocupe sobremanera.

(Estudio aparte merecería la proliferación de palabras en el mundo médico y psiquiátrico para describir nuevas condiciones clínicas. Y mientras nuestro vocabulario —y la industria farmacéutica— se enriquece en TDAs y TAS y TODs, se empobrece en cotones, brincias y jilgueros.)

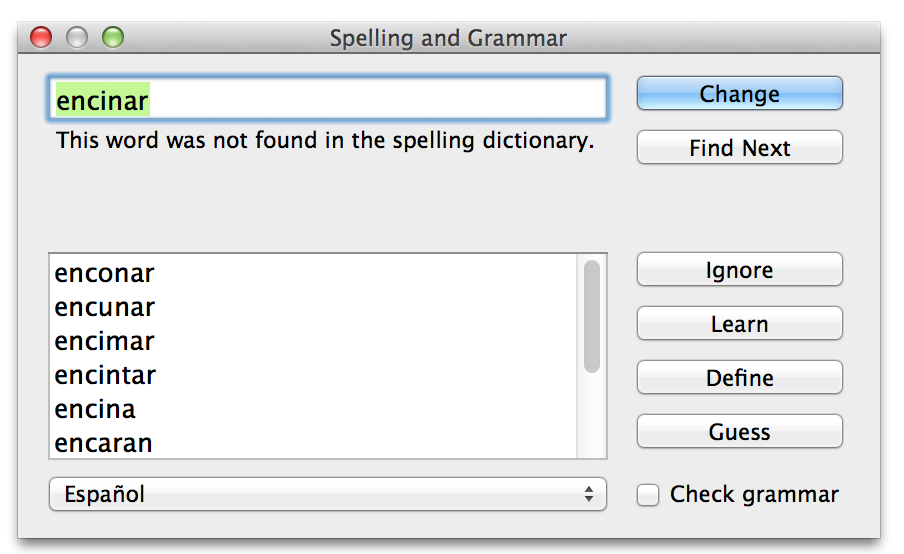

Sin embargo, cuando mi corrector ortográfico me marca en rojo una palabra como “encinar”, me saltan todas las alarmas.

Porque la existencia de los encinares sí depende, en gran medida, de que sepamos reconocerlos y valorarlos… y ¿cómo lograrlo, si perdemos la palabra que los nombra, aquella que les otorga dignidad cultural? La palabra que, con su mera existencia, está diciéndome, “presta atención. Un encinar es una realidad, una realidad digna de ser nombrada, y por tanto digna de ser conocida”.

Esa delgada línea roja que ondea debajo del encinar es una muralla de defensa hecha pedazos.

*

Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor…

Lamentarse de que las nuevas generaciones están hundiendo (o han hundido) una civilización antaño gloriosa en la miseria no es, válgame la redundancia, nada nuevo. Y quien dice civilización dice lengua.

Hace milenios que el ser humano adulto bruñe pasados hechos de recuerdos imprecisos, y vive en la aterradora certeza de que todo empeora, empezando por el idioma. (“¿Dónde se ha visto nunca que una señora academia de la lengua nos robe tildes diacríticas para normalizar una falta de ortografía?”)

La neurociencia nos ha descubierto que, de hecho, nuestro cerebro viene de fábrica con un pronunciado sesgo hacia la negatividad, de forma que, aun cuando las cosas mejoran (y sabemos que han mejorado porque tenemos datos objetivos que lo avalan), tenemos una gran facilidad para sentir todo lo contrario.

Entonces, ¿es esa delgada línea roja realmente preocupante?

¿O es mi cerebro, ávido de indicios que demuestren el empeoramiento de las cosas, que me juega una mala pasada?

¿Hasta qué punto es preocupante que nuestros hijos conozcan el nombre de decenas de apps, y reconozcan las músicas de videojuegos y series televisivas —pero se queden en blanco al preguntarles cuántos árboles conocen, o cómo suena el canto de una abubilla?

Y cantan hermoso…

La conclusión tentativa a la que he llegado es que sí es preocupante, pero no para nuestros hijos directamente, sino para los árboles y para las abubillas… e, indirectamente, para nosotros también.

Lo cierto es que hace dos generaciones que mi familia salió de los campos, los huertos y los bosques donde habían vivido durante siglos. La migración geográfica fue minúscula, pero la migración mental fue abismal.

La intimidad cotidiana requiere un vocabulario preciso para conocer y reconocer las piezas que conforman tu realidad, y si ésta está hecha de olivares, campos de almendros, pocilgas y gallineros, tus labios se llenarán de palabras para hablar de todo ello, palabras que a menudo nadie te habrá enseñado de forma explícita. Sencillamente, han penetrado por osmosis a través de la piel permeable de tu mente y tu memoria. Mi tío abuelo, orgullosamente portador de tierra bajo las uñas y arrugas de sol curtiendo su rostro, era un diccionario vivo, un glosario agrícola andante.

Pero los humanos estamos hechos para el ahorro. Si hay algo que nuestro cerebro no soporta es lo superfluo, lo inútil —y, por tanto, lo olvida. Este mecanismo evolutivo de use it or lose it (úsalo o piérdelo) no sólo se aplica a cosas como la cola de los homínidos (que efectivamente perdimos, porque dejamos de usarla), sino también a las palabras. Cuando dejan de ser relevantes, se olvidan.

La curiosidad de los niños de hoy hacia el mundo natural no es intrínsecamente menor que hace dos, seis, diez generaciones.

Lo que sucede es que, por primera vez desde que existimos como especie sobre la Tierra, la mayoría de los niños viven en ciudades, entornos áridos donde a veces la única experiencia directa que pueden tener de un árbol es una triste hilera de ejemplares dolientes, encajados en alcorques que les vienen pequeños.

Aún más triste me resulta descubrir que muchos niños con los que trabajo nunca han salido, ya no de su ciudad, sino de su pequeño barrio. Las suelas de sus zapatos no conocen más que la textura del asfalto y las baldosas de las aceras mal puestas. No es que ver la piñuela de un ciprés sea un acontecimiento: es que jamás han pisado barro húmedo.

Esto es lo más cercano a la experiencia directa de una planta que muchos niños tienen.

¿Cómo van a conocer el bosque? ¿Cómo podrán quererlo, respetarlo, apreciar todas sus dádivas, si no tienen oportunidades materiales de desplazarse hasta allí?

A menudo sus familias no tienen los medios, y tal vez tampoco el interés, para recorrer los pocos quilómetros de frontera entre su casa y el campo, y ofrecer a los críos una experiencia directa del mundo natural. Cuando se terminen las excursiones en la escuela, o los fondos para sufragarlas, la única vía de acceso posible será la televisión, internet… y los libros.

Pero, ¿cómo van estos medios de comunicación a hablar de las maravillas de los encinares y los alcornocales, si perdemos las palabras para designarlos, porque ya no son relevantes?

Por primera vez en mucho tiempo, hemos conseguido que el entorno natural sea (o nos parezca) irrelevante.

Preferimos apuntar a nuestros hijos a campamentos tecnológicos de programación o de robótica (es más: ellos prefieren ir allí), no necesariamente porque sea más divertido o más útil en sí mismo, sino porque es más relevante en el entorno que nos hemos construido.

Y es maravilloso que sepan programar en HTML5 y construir brazos mecánicos, ojo. Manipular la realidad —interactuar con la materia, manos mediante— debe formar parte de la educación de nuestros hijos; de hecho, yo misma incluí en mi último libro una actividad sencilla para construir una casita con palos de madera, como en el cuento de Los Tres Cerditos.

Lo que me preocupa es que perdamos de vista el sano equilibrio que, a mi entender, debería existir entre la ingeniería y la jardinería, esa disciplina que trabaja siempre* en colaboración con otros seres vivos, y que lleva la enseñanza de la humildad y la incertidumbre inscrita en su ADN. Todo jardinero sabe que cualquier delirio de omnipotencia y control que uno pueda sentir hacia su jardín se va al garete a los pocos días de no hacerle mucho caso.

A diferencia de la materia inerte, los sistemas vivos no interiorizan nuestra voluntad por las buenas, ni renuncian a su autonomía para complacer nuestros deseos.

Y, al final, son las plantas las que mandan, y las que más perduran.

Por ello llevo inmersa cinco años en una cruzada para devolverles la relevancia perdida, empezando por los niños.

Que las siembren. Que las hagan crecer, que se les mueran algunas, que otras sobrevivan. Que sea cool tener un macetero de coles, que sea interesante intercambiar hojas secas o semillas de sandía; que hablen de ellas y sepan que, aun sin haberlo visto nunca, en alguna parte existe algo llamado encinar.

Y que el encinar en su mente mantenga viva la llama de la curiosidad, hasta que puedan pisar uno de verdad.

Este es el borde de un encinar; y aun así, es hermoso.

Porque no debemos olvidar que el lenguaje es una tecnología.

La jardinería es una tecnología.

Los libros son tecnología.

Y esas viejas tecnologías también nos salvarán.

De hecho, y junto a otra vieja tecnología llamada imaginación, quizás sean las únicas que lo hagan.